В истории тканей известно немало случаев, когда одно и то же название соответствовало материалам, совершенно разным по составу и технике ткачества. Легендарная ткань аксамит, или оксамит, появившаяся тысячелетия назад на Востоке, упоминается в древнерусских летописях. Позднее процесс ее изготовления пытались воспроизвести венецианские ткачи и мастерицы царских палат в Кремле, и наконец, в настоящее время материал с таким названием используется для изготовления штор.

История Аксамита

Такой материал появился еще в древние времена, тогда производство было ручным, использовались исключительно натуральные волокна. В Византии до 10 века была монополия на производство аксамитовых тканей, также их запрещали вывозить. С 11-12 веков их стали продавать, но в ограниченном количестве. В Древнюю Русь они попали через Польшу в качестве даров.

Вместе с арабским владычеством этот роскошный материал распространился по всей средиземноморской Европе. Знаменитыми стали и венецианские аксамиты с драгоценной металлической нитью.

На изготовление метра такого материала уходило несколько месяцев, поэтому он был дорогим и использовался для пошива одежды царских особ и духовенства, князей и бояр и убранства дворцовых комнат. Говоря о стоимости аксамитов, вполне применимо выражение «цена на вес золота».

На Руси ткань пользовалась популярностью вплоть до 18 века, затем интерес к ней угас и временно возродился в конце 19 столетия. Тогда было приказано изготовить аксамит для церемоний коронования Николая II. Торгово-промышленный дом «А. и В. Сапожниковы» (Москва) являлся лучшей мануфактурой того времени. Они соткали прекрасный петельчатый аксамит, из которого сшили одежды для иерархов православной церкви, принимавших участие в церемонии. На нем были изображения двуглавых орлов. До этого в России такую ткань лишь имитировали.

Luxury Car Rental in Miami

Car choice always points out the driver’s style and status. The brand audi has a wide range of models to suit any cravings. Some autos are just ideal for high-speed lovers and those who prefer floating leisurely along the streets: Audi R8 rental Miami is one of them.

Perform Mercedes-Benz car rentals for your vacation

More Car Rental Brands in Miami

Виды и особенности производства

Существует два вида аксамитов: византийский и венецианский (итальянский, флорентийский).

Византийский

Ткачество в Византии было хорошо развито еще в 5-6 веках. Там ткали двустороннее полотно сложносаржевого переплетения. Его особенностью было наличие двух основ. Одна основа переплетается с утком лица и изнанки и создает структуру ткани. Вторая же основа не переплеталась с утками, а свободно лежала между ними. Она делала ткань более прочной и тяжелой.

Такие ткани не содержали золотые нити, но были украшены вышивкой с изображениями животных, растений, ангелов и святых.

Венецианский

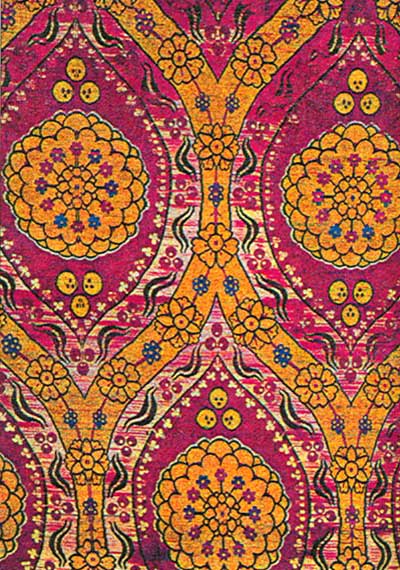

С 15 века популярность приобрели дорогие шелковые аксамиты, произведенные лучшими мастерами Флоренции и Венеции (к тому времени византийский шелк уже не производили). Характерной чертой этих полотен было наличие рельефного орнамента из золотой или серебряной нити.

Гладкой основой (землей) был плотный шелк, скреплявший три сквозных утка:

- толстый пучок из нескольких десятков невыделанных нитей шелка-полусырца. Он образует вместе с основой плотную ткань саржевого переплетения;

- тонкие нити желтого шелка. Служит фоном для третьего;

- третий — нити пряденого золота (очень тонкие шелковые или льняные нити, обвитые золотой проволокой).

Орнамент мог быть плоским или петельчатым. Считалось, что чем он объемнее, тем роскошнее и богаче ткань. Петельчатый узор создавался при помощи гладкого скользящего прута (булавки, спицы). Сначала прут оплетался драгоценной нитью, а когда ряд был закончен, вытаскивался, и оставался объемный узор. Чаще всего объемным (петельчатым) был только контур. Над созданием узоров трудились лучшие художники. Основа могла быть любого цвета, но в основном это были зеленый, темно-красный или желтый. Преобладали растительные и животные орнаменты: крупные цветы и листья, львы, грифоны, геральдические элементы.

Аксамит

Среди многочисленных сортов тканей, вырабатывавшихся на Западе и Востоке и в изобилии привозимых иноземными торговыми людьми в Россию, самой ценной тканью был аксамит. Объяснение как самого наименования аксамит, так и его реального значения встречает некоторые затруднения. Francisque Michel в своем капитальном труде по истории производства тканей указывает, что в старинных текстах Средневековья имеются ткани с латинским наименованием: «examіtum, xamitum, sciamitum, samita, sametum, samitum», которые в Византии носили греческое название «examitos». Однако, реального значения к этим наименованиям у Фр. Мишеля мы не находим, кроме указания на возможность видеть эту ткань на облачении папы Виктора II-го.[*] В русской литературе мы встречаем целый ряд указаний, что аксамит — ткань греческого происхождения и составляет род то бархата, то атласа, то парчи. Неясно, какие изыскания были произведены русскими исследователями (имеются в виду: Строев, епископ Савва, Вельтман, Аристов и др.) для тех объяснений, которые ими даны в небольших словариках, приложенных к хорошо всем известным их трудам о Патриаршей Ризнице, Оружейной Палате, «Выходам царей» и пр., но во всяком случае объяснения аксамита у них и неясны и противоречивы. По указанию епископа Саввы, «аксамит — плотная бархатная и атласистая парча, по золотой и серебряной земле, с травами и разводами, местами шитая золотыми и серебряными петлями, иногда двойными». В этом определении смешаны: бархат, атлас, парча, ткань и шитье. В. Даль, в своем Словаре живого великорусского языка, указывает на «немецкое» происхождение названия «аксамит», причем последний, по его мнению, имеет только одно значение «бархат». У Строева «аксамит — бархатная и атласная парча», и т. п. По-видимому, нет оснований сомневаться в том, что название аксамит действительно греческого происхождения, но оно сохраняется вплоть до XVIII века, когда о выработке этой ткани в бывш. Византии давно забыли. Аристов, заимствуя из иностранной литературы, отмечает, что название свое аксамит получил от техники выработки: exámiton — ткань приготовляемая в шесть ниток, от ех — шесть и о mitos — нить, основа ткани.[*] Анализ, произведенный несколько лет тому назад на фабрике Сапожниковых, одного из образцов аксамита их собрания, дал возможность убедиться, что никакого подсчета шести нитей в строении и переплетении аксамита не замечается. Однако, необходимо оговориться, что этот анализ был произведен по образцу аксамита XVII века и не византийского производства, а западного (итальянского). Быть может, аксамит византийский X-XIII вв. оправдывал свое название по строению ткани и числу нитей. Но, как уже указывалось, в западной литературе не встречается точного указания на образец византийской ткани, который был бы назван аксамитом по документальным данным. Тем не менее полагаем, что восстановить реальное значение аксамита по сохранившимся образцам византийских тканей вполне возможно. Зная, что аксамитами в Византии назывались лучшие сорта тканей, мы, естественно, должны искать их также среди лучших из сохранившихся образцов. И здесь, конечно, приходится остановиться на известных шелковых тканях с изображениями геральдических орлов и грифов, симметрично размещенных в кругах с растительным и геометрическим узорами.[*] Мы глубоко убеждены, что именно эти ткани носили в Византии название аксамитов, так как они пользовались мировой известностью, их вывозили в чужеземные страны, в том числе и в Россию, где они, по свидетельству летописцев, именовались «аксамиты драгия». Во Владимирском Успенском соборе хранились куски византийской ткани, которые были извлечены из гробницы Андрея Боголюбского.[*] Тождество образцов, приведенных у Отто фон-Фальке, с найденными в гробнице князя, подтверждает высказанное предположение в определении византийского аксамита. Письменные источники говорят, что в XII веке аксамиты были довольно широко распространены в России. В 1164 г. князю Ростиславу греческий царь прислал «дары многи: аксамиты и поволокы и вся узорочья разноличная». Тело умершего Владимира Волынского обвили аксамитом, по-видимому так же, как и тело Андрея Боголюбского. «Слово о полку Игореве» также упоминает аксамиты. Мы не сумеем точно указать, когда прекратили в Византии вырабатывать аксамиты, а следовательно и вывозить их в Россию. Во всяком случае техника византийских аксамитов к XV-му веку была забыта, но название «аксамиты» твердо удерживалось и перешло в Италию, где также стали вырабатывать аксамиты. Их видел в 1437 году наш русский инок Симеон Суздальский, который в своем описании путешествия в Италию указывает, что по Флоренции «делали камки и аксамиты со златом».[*] Определить, какие итальянские, в частности флорентийские, ткани XV-го века носили название аксамит — мы затрудняемся; у западных исследователей таких указаний не встречаем. Возможно лишь отметить, что раннейшие итальянские аксамиты XV-XVI вв., так же как и византийские, по технике выработки не могли иметь тождества с тем итальянским аксамитом, который нам известен в образцах XVII века, и название которого неоспоримо подтверждается современными описями. Техники, которой выработаны аксамиты XVII века, в раннейших образцах Византии и Италии совершенно нет. В духовной грамоте 1486 года, князя Михаила Верейского, перечисляются вошвы: «аксамит синь, аксамит черн, аксамит зелен, аксамит червчат». Эта расцветка аксамита очень ясно говорит, что ткань была шелковою, а не парчевою, т.е. не покрытою сплошь металлическими нитями пряденого золота и серебра. Нам необходимо было сделать эту предпосылку, чтобы перейти к объяснению аксамитов, бывших в употреблении в Московской Руси в XVII веке, так как иначе мы могли ввести читателя в заблуждение, отождествив аксамиты X-XV вв. с аксамитами XVII века, строение и внешний вид которых совершенно различны. Та ткань, которую на основании письменных источников мы называем аксамитом, впервые встретилась нам в «Описи царской казны, составленной в 1640 г. на Казенном Дворе» (б. Архив Оруж. Палаты) , а древнейший сохранившийся образец аксамита нам известен только на знаменитом саккосе из быв. Патриаршей Ризницы (теперь в Оружейной Палате, № 12023), построенном царем Иваном Васильевичем Грозным по убитом сыне Иоанне Иоанновиче, но переделанном в 1654 году, когда с его прежнего стана патриархом Никоном были сняты все великолепные украшения и, с добавлением новых, переложены на новый стан из аксамита. В утверждение того, что указанные образцы были из числа первых, появившихся в России, и то только при царском дворе, можно сослаться на очень богатую «Опись царского платья конца XVI века» (б. Архив Оруж. Пал. № 1 (694), в состав которой входила часть гардероба царя Грозного, обладателя огромных сокровищ, и среди этой описи нет ни одной одежды из аксамита. Нет аксамита и в «Описи царской казны 1634 г.» (б. Архив Оруж. Палаты № 3, 674), и только в 1640 году поступает в царскую казну первый кусок в 10 аршин с четвертью, причем оп был снесен от государя «с верху», т.е. вероятно поднесен в числе даров кем-либо из представителей иностранных держав.[*] Теперь перейдем к рассмотрению аксамита XVII в., который по существу лишь один доступен нашему изучению. Прежде всего должно отметить две значительные ошибки, которые встречаются в упомянутых словарях русских исследователей и поддерживаются среди лиц, описывающих ткани и одежды. Савваитов определяет аксамит, как «золотную или серебряную ткань, с травами и разводами, плотную и ворсистую, как бархат». В. Даль считает аксамит за бархат; тождественное определение аксамита дает епископ Савва, и только Аристов замечает, что «с аксамитом не нужно смешивать бархат». По-видимому, определение аксамита, как вида бархата, дано названными исследователями только потому, что на «золотных бархатах» встречаются узоры, вытканные (а не вышитые, как ошибается епископ Савва) из «петель» пряденого золота, а эти «петли» являются довольно характерным, но необязательным признаком аксамита XVII в. Мнение это ошибочно и объясняется отчасти неправильным пониманием текстов старинных описей. Например: «бархат виницейский золотой, травы шелк ал, в травах аксамичено золотом», т.е. в бархате травы образованы из петель металлических нитей; другой пример: «опашень отлас золотной, развод шолк червчат, по нем травы золоты, аксамитныя»; здесь снова указывается на технику образования узора, сходную с той, которая встречается на лучших сортах аксамита. Оба названые примера приведены Савваитовым в статье об аксамите[*], тогда как здесь речь идет только о «бархатах и отласах аксамиченых». Другую ошибку, допускаемую исследователями, следует указать в том, что будто бы каждый аксамит непременно должен быть заткан «петлями» (аксамит петельчатый). Мнение это неправильно. Уже в древнейших тканях византийского происхождения никаких петлей в аксамитах не было. Равным образом и в аксамитах итальянского производства XVII в., петли совсем не являются обязательными. Правда, чем лучше, чем богаче аксамит, тем значительнее его узор, который в таких сортах образуется из петель различной величины; но есть аксамиты гладкие, с особой плоской выработкой узоров, которые образуются так называемой «землей». В Оружейной Палате (№ 12071) хранятся поручи из б. Патриаршей Ризницы, которые в описи 1720 года записаны так: «седмые на десять поручи: аксамит золотной, гладкой, по червчатой земле» (рис. 1). Российский Исторический Музей имеет прекрасный саккос из гладкого аксамита. Следовательно, название ткани «аксамит» характеризуется прежде всего не петельчатыми узорами, а строением, выработкой ткани.

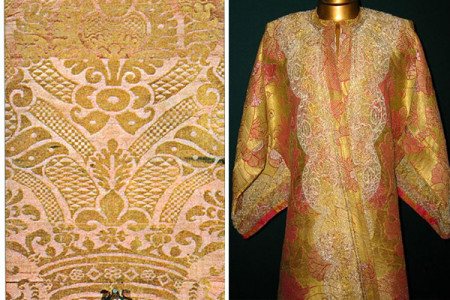

Рис.1 Аксамит гладкий. Италия, XVII в.

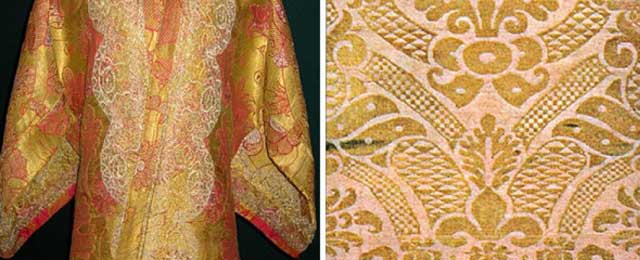

Насколько нам удалось рассмотреть строение и материал аксамита XVII века, он состоит в следующем. В основе ткани замечается очень плотный ряд тонкого цветного шелка (наиболее известны цвета червчатый и зеленый, реже встречается желтый). Эта основа служит скреплением для трех сквозных утков. Важнейшим утком является — шелк, полусырец (слегка подкрашенный в красный цвет), проброшенный толстым пучком, в несколько десятков несученных нитей; этот уток саржевым переплетением связан с указанной червчатой основой. Уже из переплетения этой основы и первого утка получается очень плотная и толстая ткань. На эту ткань, точнее на ее первый уток, наложены еще два утка: один из тонкого желтого шелка (редким слоем), служащим только фоном для верхнего, третьего, и другой из нитей толстого пряденого золота. Два верхних утка скреплены особой основой из очень тонких, едва заметных, шелковых нитей, саржевым переплетением. Образование плоского узора на гладком аксамите достигается тем же порядком, как и на всякой ткани. При открытии «зёва» нити основ разделяются на два ряда в нужном сочетании, и между ними пробрасывается сквозной уток, после чего зёв закрывается для новой комбинации нитей. Без ткацкого станка и специальных чертежей затруднительно более точно объяснить технику выработки такой сложной ткани, как аксамит. При изготовлении «петельчатого аксамита» пряденое золото уже не пробрасывается сквозным утком, а челнок, в котором удерживается шпулька с золотой нитью, оплетает только часть нитей основы, на которую предварительно кладется металлический прут (так называемая «булавка»); когда ряд петель закончен, зёв закрывают и прутик вытаскивают. Петли делают не при каждом открытии зёва, а с промежутками, т.е. после ряда петель следует от 3 до 5 сквозных утков пряденого золота. Оружейная Палата хранит множество великолепных аксамитов итальянской работы XVII в., поступивших из быв. Патриаршей Ризницы и древних ризниц московских монастырей. Лучшие из аксамитов сохранились на саккосах, принадлежавших по большей части патриарху Никону, например: Лазаревском саккосе 1653 г. (рис. 2), саккосе, построенном царем Алексеем Михайловичем по боярине Никите Ивановиче Романове (рис. 3), подвесной пелене 1653 г., из ризницы Успенского собора № 12283 (рис. 4), саккосе № 12032 (рис. 5), саккосе № 12024 (рис. 6). В описях Патриаршей Ризницы 1686 г. и 1720 г. имеется подробное их описание и подтверждение наименования ткани «петельчатым аксамитом».

Рис.2 Аксамит петельчатый. Италия, XVII в.

Рис.3 Аксамит петельчатый. Италия, XVII в.

Рис.4 Аксамит петельчатый. Италия, XVII в.

Недавно Оружейная Палата обогатилась поступлением фелони из Богоявленского монастыря, которая скроена из петельчатого аксамита. (№ 17 ц. ц. ш.). Ткань резко отличается от всех приведенных выше образцов аксамита большой гладкой атласистой землей из червчатого шелка, свободной от пряденого золота, и чрезвычайно крупным узором из разнообразных петель.

Рис.5 Аксамит петельчатый. Италия, XVII в.

Рис.6 Аксамит петельчатый. Италия, XVII в.

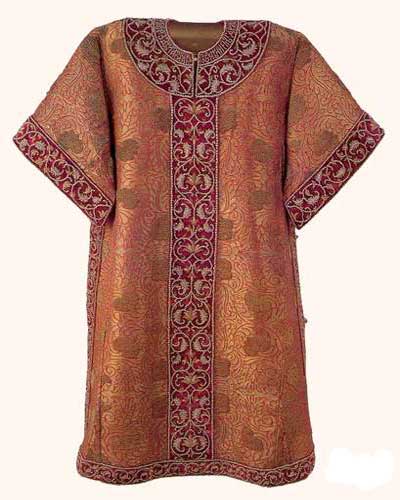

Рис.7 Аксамит двойной петельчатый. Италия, XVII в.

Третий вид аксамитов, встреченный нами только один раз, на упомянутом «саккосе Грозного», построенном по убитом сыне (№ 12023), называется в описи аксамитом двойным, петельчатым (рис. 7). Название «двойного» он несомненно получил от плотности выработки. По богатству узора, его величине и качеству материала, этот образец аксамита превосходит решительно все известные нам ткани. (Вес саккоса достигает 1 1/2 пудов, из коих не менее половины должно быть отнесено к весу ткани). Появление великолепного аксамита при Московском дворе произвело большое впечатление в Мастерских Оружейной Палаты. Царские иконописцы и живописцы стали изображать московских святителей в саккосах и других одеждах, повторяющих аксамит (см. иконы Бориса и Глеба в Успенском соборе, Алексея митропол. в церкви Николы в Хамовниках, ряд икон в Боголюбской церкви Высоко-Петровского монастыря и пр.). Царицына Мастерская Палата усиленно подражала в шитье аксамиту, имитируя иглой не только мотивы его богатых узоров и различные «петли», но и его «землю». Работы эти тогда уже получили официальное название (вошедшее в язык описей): «на аксамитное дело». По заказу патриарха Адриана был сделан для него превосходный омофор «на аксамитное дело» в мастерской боярыни Дашковой (Оружейная Палата № 12085). Исторический Музей имеет целый ряд прекрасных вышивок «на аксамитное дело», из которых некоторые сработаны так тонко и искусно, что нужен опытный глаз, дабы не отнести вышивку к числу тканей. В XVIII в. мы уже не встречаем в России применения аксамита ни на гражданских, ни на церковных одеждах, и ввоз его был, по-видимому, совершенно прекращен в царствование Петра I.

Предыдущая страница | Читать далее

Свойства

Главным достоинством аксамита, безусловно, является его красота и оригинальность, особенно, если на нем присутствует рельефный золотой узор, создающий неповторимую игру светотени.

Основные характеристики ткани:

- прочность. Саржевое переплетение обеспечивает аксамиту очень высокую степень прочности на разрыв;

- износостойкость и долговечность. Аксамит — ткань, практически не поддающаяся истиранию благодаря наличию ворса. До наших дней сохранились многочисленные наряды 15 и 17 веков. Они хранятся в музеях и все так же прекрасны;

- большой вес. Весили изделия из этого материала очень много. Иногда их было тяжело даже поднять;

- жесткость и одновременно гибкость. Ткань позволяла кроить и шить одежду и головные уборы, при этом хорошо держала форму, не сминалась и не образовывала подвижные складки, благодаря чему такая одежда считалась символом величия и твердости.

Применение

- Из аксамита шили церковные убранства для духовенства, одежду для царских особ, великих князей и знатных бояр.

- В царских покоях и в казне всегда хранилось несколько готовых одежд из этого материала, для того чтобы их можно было надевать во время торжественных церемоний.

- Также одежду из аксамита шили для послов и других важных людей, представлявших страну в чужих землях.

В наше время ткут имитацию аксамита. Используются натуральный или искусственный шелк и нити, имитирующие золотые. Из таких тканей шьют дорогие портьеры для роскошных интерьеров особняков, музеев и театров.

Аксамит — ткань с богатой историей и настоящее произведение искусства, признанное во всем мире.

© 2020 textiletrend.ru

Современный аксамит

Старинные аксамиты восточных и венецианских мастеров в настоящее время являются музейной редкостью, но материал с таким названием можно встретить в продаже и сейчас. Современная ткань с таким названием может быть разной по составу и фактуре. Она характеризуется следующими признаками:

- Ручная работа.

- Волокна из шелка с добавкой вискозы, полиэстера и других синтетических волокон.

- Использование металлических или блестящих нитей.

- Высокая плотность.

- Орнамент в старинном или фантазийном стиле.

Современный аксамит используется в основном для отделки роскошных интерьеров.

Из него шьют тяжелые декоративные шторы, занавеси и другие предметы декорирования, а также используют для изготовления сумок, обуви и других аксессуаров.